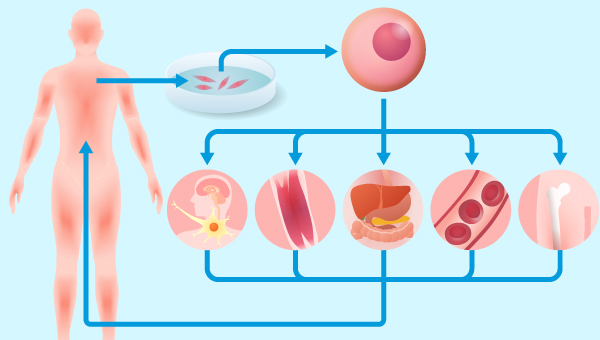

これまで根本的な治療法がなかった病気やケガに対して、もともとヒトに備わっている細胞の修復、再生する力を活かしたのが再生医療です。難治性疾患だけでなく、美容効果も期待できると、近年話題になっています。今回は、再生医療で用いられる細胞や治療薬の現状についてお話します。

再生医療での活用を期待されている幹細胞は大きくわけて3種類

細胞には特定の役割が決められたものと、減ってしまった細胞の代わりに複数の組織にでもなれる細胞があります。それが、再生医療に活用されている幹細胞です。

現在、再生医療で使用されているもの、これからの使用が期待できるものとして3種類の幹細胞があります。ヒトの体であればどんな組織、細胞にもなれる多能性幹細胞の「ES細胞」と「iPS細胞」、決められた組織や臓器で代わりを務める組織幹細胞のひとつ「間葉系幹細胞」です。

現在進行形で研究が進められている再生医療。まだ課題は多く残されていますが、切らない治療で体への負担がかからず、副作用も少ない治療に期待が高まっています。

ES細胞を活用するのには倫理的問題から懸念が残る

ヒトの受精卵が数回分裂し、100個ほどの細胞のかたまりとなった胚から取り出したのが、ES細胞です。体中のあらゆる組織、臓器になれる能力を秘めた万能細胞で、1950年代から研究が行われてきました。

1981年にはイギリスのケンブリッジ大学遺伝子学部門で、マウスの子宮内で採取した胚からES細胞を樹立することに成功。

1998年にはアメリカのウィスコンシン大学の研究グループが、ヒトの胚性幹細胞を単離・培養する技術を世界で初めて開発。ES細胞を再生医療に応用する研究は、ここからがスタートとなりました。

万能細胞であることが、大きな壁となってしまう面もあります。ES細胞は受精卵から採取されますので、むやみに利用するわけにはいきません。これが許されるのであれば、再生医療のために受精卵を作らせて売買するというビジネスが成立してしまう可能性があるからです。

日本では少子化、出産の高齢化もあり、不妊治療が盛んです。2022年からは体外受精などの不妊治療が保険適用になりました。高額な治療費のために諦めていた人には朗報なのですが、再生医療の観点からすると使用されなかった受精卵がES細胞として使われる懸念があります。他人のES細胞を使用することで、拒絶反応が起こる可能性もありうるため、まだまだ再生医療での実用は難しいと考えられています。

実用化に向けての治験が進むiPS細胞にも問題あり

人工的に作製した幹細胞で、ES細胞と同じようにどんな細胞にもなれる能力をもっているのがiPS細胞です。

2006年にiPS細胞が開発されてから、初めて臨床医療に用いられたのが2014年。「加齢黄斑変性」という目の難病に対して、患者の皮膚細胞からつくられたiPS細胞を移植する手術が行われました。大きくニュースで取り上げられたので、耳にした人も多いのではないでしょうか。同年にはパーキンソン病に対する治験が行われ、2020年には重症心不全の患者に対し、iPS細胞からつくったシート状の心臓筋肉細胞が移植されました。

難治性疾患への活用が期待され、再生医療の救世主と言われるiPS細胞ですが、リスクがゼロというわけではなく、問題があります。治験が進むなかで、がんを誘発するケースが報告されているのです。しかし、今後研究がさらに進み、がん化のリスクが取り除かれれば、理想的な医療が実現できるものと考えられています。

保険適用の対象となっている間葉系幹細胞を使った治療薬

ES細胞やiPS細胞のようにあらゆる組織、臓器に分化することはできないけれど、限定された細胞に分化することができるのが組織幹細胞です。なかでも、骨髄のなかにある間葉系幹細胞は、筋肉、軟骨、神経などに分化することがわかっています。

ES細胞、iPS細胞とならんで、研究が進められてきました。医療現場で応用が始まったのは2000年前後で、すでに保険適用の対象となっている治療薬も出ています。

骨髄由来の間葉系幹細胞を培養した治療薬「テムセル」

再生医療の分野で最初に注目を集めたのが、骨髄由来の間葉系幹細胞です。2015年に、主に造血幹細胞移植後に起きるGVHD(移植片対宿主病)の治療薬として「テムセル」がJCRファーマより製品化されました。健康な成人の骨髄から幹細胞を採取して培養した薬です。

一般的に、造血幹細胞移植を行った場合、ドナー(臓器提供者)の造血幹細胞をレシピエント(臓器を受ける患者)の体が異物とみなし、拒絶反応が起こります。重篤な合併症であるGVHDの治療にはこれまでステロイドを使用していましたが、現在では「テムセル」が用いられるようになりました。

「テムセル」には、ドナー由来の細胞活性を抑制したり、レシピエントの免疫応答を抑制したりすることで、拒絶反応を遅延、回避する作用が認められていて、保険適用薬となっています。

患者本人から採取した間葉系幹細胞を用いる脊髄損傷治療薬「ステミラック」

もうひとつ、間葉系幹細胞を用いた治療薬があります。札幌医科大学と製薬会社のニプロが共同開発した「ステミラック」です。

転落や交通事故などによって脊髄が圧迫されて一度損傷すると、修復や再生はほぼ不可能と言われていました。損傷した位置によりますが、運動機能のマヒ、知覚神経障害、自律神経障害、排便・排尿障害など、日常生活に困難をきたす症状があらわれます。この脊髄損傷の治療薬が「ステミラック」なのです。

患者本人の骨髄から採取した間葉系幹細胞を用いているので、拒絶反応の恐れはありません。採取した幹細胞は2~3週間培養し、1億個程度まで増やして静脈から点滴で投与します。これまで治療法がなかった脊髄損傷が、手術をすることなくこれだけで治るのですから、まさに夢の薬です。ただし、脊髄に損傷を受けてから31日以内に骨髄液を採取できる患者のみで、ほかにも細かい適格基準があり、医師によって治療が可能かどうか判断されます。

事故やスポーツで脊髄損傷となるケースは少なくありません。「ステミラック」による再生医療が多くの医療機関で受けられるようになってほしいものです。